直播狂欢、差异化打法、粉丝经济、小众文化、满减策略,各平台的双11终极之战已然拉开序幕,电商们各显神通,各种花式大招你方唱罢我方登场。不知道从什么时候起,双11的意义已经不止于购物狂欢,而成为一场品牌们battle综合实力的试炼场。

双11=购物,这不得不说是用户心智模型成功落地的一个代表性案例。

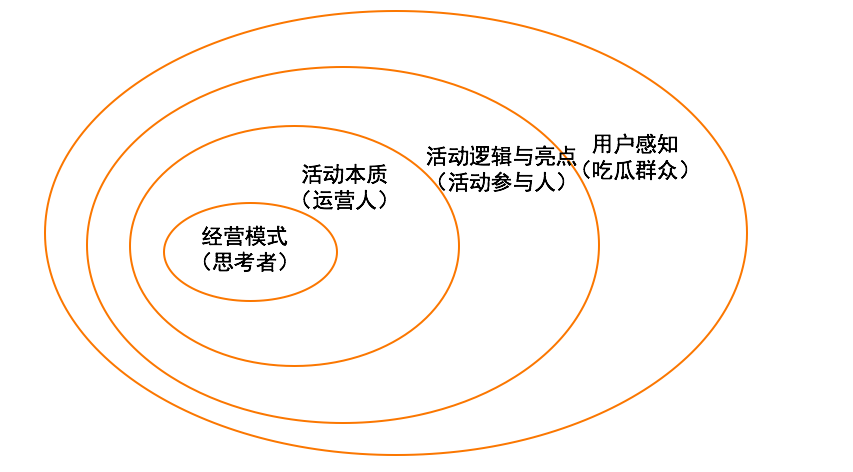

双十一“人-货-场“赛道的创新性重构布局,不仅有利于精准辐射品牌目标受众的喜好,更是品牌强化差异化竞争策略、俘获用户,并批量化衍生新的用户心智的绝佳时机。

由于人天生具有对固有事物的保守态度,人本能地认为熟悉的事物是安全的,当用户习惯于原本的产品时,迁移到新产品上时会有诸多抵触,这也就是守旧期。然而,人类的好奇与求知欲也是与生俱来的。因此,在对旧事物的保守中,总会有人试图去突破,这些人的心智模型是对旧事物与习惯感到厌倦,需要新鲜的事物来刺激神经。新的好玩的,有趣的事物会带给用户不同的体验。当一个产品或事物度过用户求新阶段,被人们所普遍接受后,便进入了平稳期。在平稳期,用户心智达到对新事物的习惯,慢慢会把它习以为常。一个好的用户心智模型的迁移往往更能适应大多数用户的使用习惯,降低用户使用的成本。

当然,双11购物作为一个被商家一手策划出来的用户习惯在经营过程中也利用了一些心理学策略。

除了从众心理外,损失厌恶也是一个很重要的点。

看到朋友圈有人说:之前并没想过双十一要买什么,但是到了0点,还是不由自主地打开网页,抢完后瞬间感觉自己赚了好几个亿。

心理学家丹尼尔·卡尼曼(Daniel Kahneman)提出的“损失厌恶”(lossa version)理论,指人们在面临获得时往往是小心翼翼,不愿冒风险;而在面对损失时会很不甘心,容易冒险。人们对损失和获得的敏感程度不同,损失时的痛苦感要大大超过获得时的快乐感。

如果商品不打折时,不购买对我们来说并没有付出成本,因此心里不会有什么感觉;但是一旦商品打折,不买好像就意味着损失,这种感觉会促使我们去买买买,以减少自己的“损失”。

尽早的猜测用户的心智,为用户提供一切途径,精准营销,有效帮助用户快速达成目的,再将一切交给时间,一个新的用户心智就这样诞生了。